近年來,隨著社交網絡的迅猛發展,微信作為中國最廣泛使用的即時通訊工具之一,其便捷性和多功能性深受公眾喜愛。而微信中的“文件傳輸助手”功能,更是許多人日常工作和生活中不可或缺的部分。然而,正是這樣一個似乎簡單而安全的功能,卻在不經意間成為了隱私泄露的漏洞。最近,來自安徽合肥的一則新聞引發了公眾的廣泛關注:一名女子誤將個人隱私信息持續五年發送給一個假冒的“文件傳輸助手”,而這一切直到最近她發現“文件傳輸助手”變成了“文件傳瑜助手”且發出朋友圈內容后,才意識到問題的嚴重性。

案例回顧

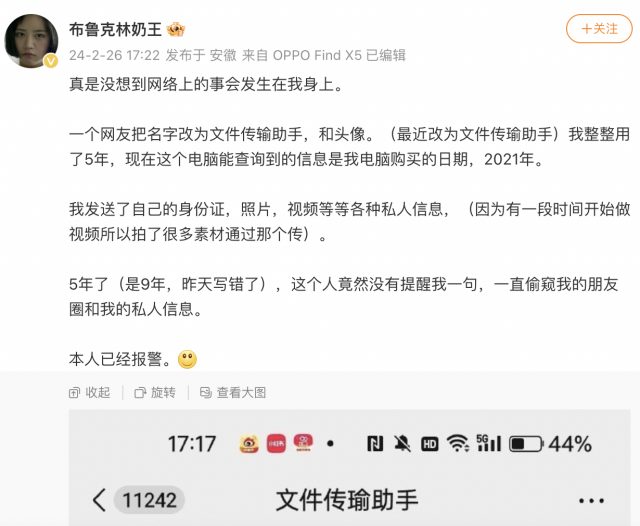

據當事人反映,因工作之初對微信功能不甚熟悉,她在搜索使用“文件傳輸助手”時,誤選了一個假冒的賬號進行了長達五年的信息傳輸。在這期間,她傳輸了大量包含個人隱私和敏感信息的數據,甚至曾通過視頻電話檢查儀表,雖然對方未予接聽,但隱私泄露的風險不言而喻。最終,當事人意識到問題后,已報警處理并嘗試聯系微信客服,但目前仍未有有效解決方案。

(微博用戶截圖)

社會反響

這一事件迅速在網絡上引發熱議,許多網友表示震驚,并對自身的信息安全感到擔憂。早在2023年06月微信團隊就回應過類似事件:“你發給‘文件傳輸助手’的小秘密,只有你自己知道。”同時,網友測試發現微信昵稱無法設置為“文件傳輸助手”或任何相似名稱,比如:文件傳輸肋手、文仵傳輸助手、微信傳輸助手等。以及“文件傳輸助手”配套的微信頭像,也不可以換。此外,官方的“文件傳輸助手”頭像中也明確標有“功能介紹”,以此來防止偽裝和誤導。

深度分析

1、技術的雙刃劍性

此事件反映出技術的雙刃劍特性。一方面,技術的便捷性極大地提高了我們的工作效率和生活質量;另一方面,技術的不當使用也可能帶來隱私泄露等安全風險。如何平衡這一矛盾,成為了當下社會亟需解決的問題。

2、用戶教育的缺失

事件也暴露出用戶對于社交工具使用的不夠熟練和對隱私保護意識的薄弱。這不僅僅是技術層面的問題,更是用戶教育的缺失。如何有效提升公眾的信息安全意識和技能,促進用戶在享受科技便利的同時,也能夠有效地保護自己的隱私,成為了擺在各方面面前的又一個難題。

3、法律監管的角色

同時,事件也引起了人們對于法律和監管在個人信息保護方面作用的反思。當前,雖然我國有相應的法律法規來保護個人信息,但在實際操作中,如何有效執行,特別是在跨平臺、跨界的網絡空間中,如何加強監管和執法,需要各方面共同思考和努力。

“文件傳輸助手”事件不僅是一個警示,更是一個反思的契機。在數字時代,每個人都是信息的生產者和消費者,如何在享受科技帶來的便利的同時,更好地保護自身的隱私和安全,是我們不得不面對的課題。這需要技術的進步、用戶教育的加強、法律監管的完善以及公眾意識的提高共同作用,才能構筑起一個更加安全、健康的數字生活環境。